落合研究室ではどのような分野を扱っているの??

様々な種類の軸受の特性を解明・最適設計を行う

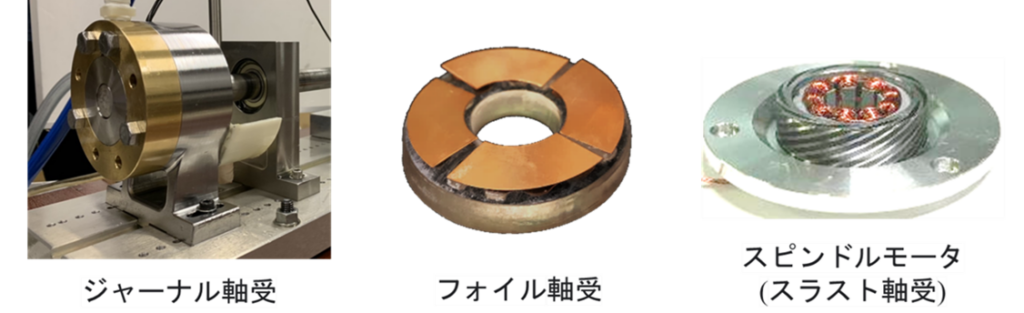

回転機械に使われる部品「軸受」。軸受の性能は用いられる機械の性能に直結するといっても過言ではありません。本研究室では、そのような重要な部品である「軸受」に着目し、様々な種類の軸受を取り扱い、最先端の研究を行っています。扱っている軸受は流体を使って作動している「流体軸受」が主になります。これらの軸受の最適設計や流体解析、摩擦低減を目的とした軸受内部の可視化を行い、世の中の機械の性能向上を目指し、日々活動しています。

・ジャーナル軸受

・フォイル軸受

・スラスト軸受(スピンドルモータ)

・動圧ハイブリッド軸受

軸受以外にも回転機械の油漏れを防止するための「メカニカルシール」と呼ばれる部品の研究や動力伝達機構である「トラクションドライブ」に関する研究も行っています。回転部品を多く扱っているのが本研究室の最大の特徴の1つです。

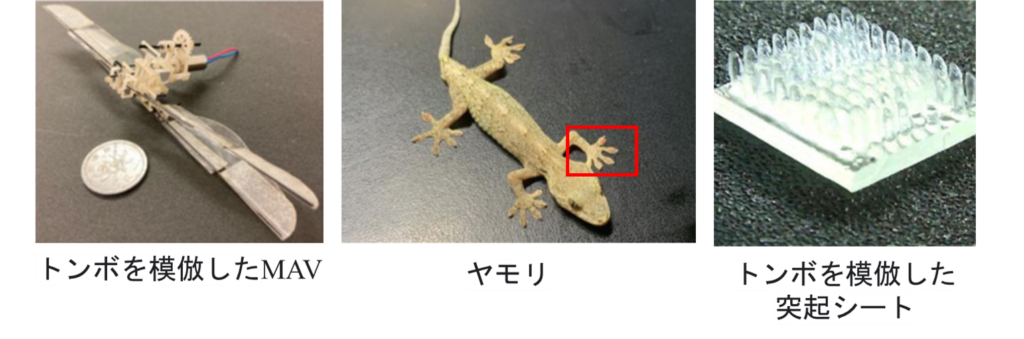

バイオミメティクスを駆使し新たな機構を開発する

バイオミメティクス (biomimetics) とは「生体模倣」という意味で、地球上に生息している生物の様々な動きを技術に活用するものです。本研究室では、このバイオミメティクスに着目し、高い飛行性能を誇るトンボと優れた吸着力を有するヤモリのメカニズムを採用した新たな機構の開発に取り組んでいます。トンボでは、機構を模倣したMAV (Micro air vehicle)の開発、ヤモリでは、手のひらの吸着効果を模倣した動力伝達機構の開発を行っています。

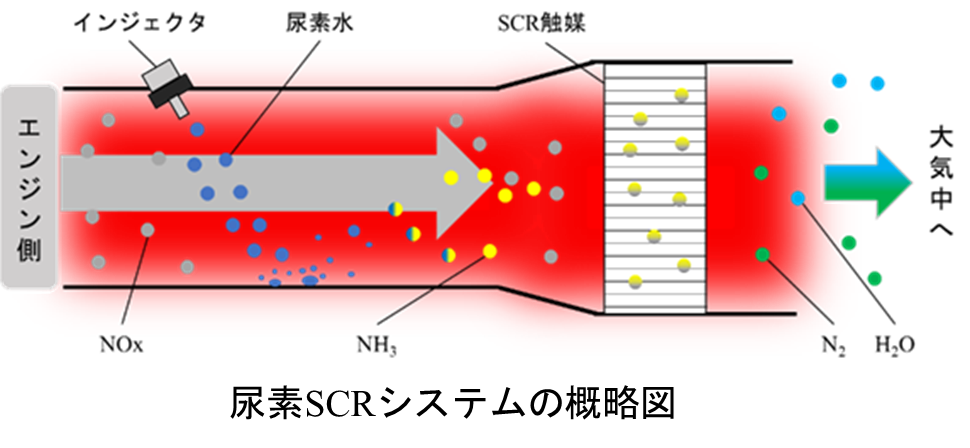

表面テクスチャにより尿素SCRシステムの性能向上を目指す

高トルクを必要とするトラックなどの輸送機器ではディーゼルエンジンが使用されています。一方で、ディーゼルエンジンは窒素酸化物 (NOx)と呼ばれる酸性雨などの環境に悪影響を及ぼす物質が発生します。そこで、そのような排ガスを除去するための排ガス浄化システム (尿素SCRシステム) がエンジン内に導入されています。しかし、同システムには、特定の環境において浄化性能が低下してしまう問題があることから、本研究室では、システム表面にテクスチャを設けることで、浄化性能の向上を目指しています。加えて、CO2 回収装置に関する研究も行っています。

研究場所

主な研究場所は東海大学湘南キャンパス内の12号館・6棟・J館です。

地図上のチャレンジセンターものつくり館は現在取り壊されています。

落合研究室の理念

本研究室には長年掲げている研究理念があります。その理念のもと日々研究に励んでいます。

●研究を楽しむこと。苦痛を伴う研究は一流の研究ではない。

詳細

研究とは楽しむものであり、苦痛を伴いながらではよい結果は生まれない。最高のコンディションで最高の研究を行うのが研究者たるものである。将来社会に出た際にも仕事を苦痛なものとするのではなく、楽しく働くことができるように。物事をポジティブに考えることが非常に重要である。楽しみながら研究を行えば物事をより良いほうへと導くことができる。

●メンバー全員が学会賞を目指す。

詳細

学会とは研究を発表する場所であり、学会賞とはその中でもよりよい研究に対して贈られる賞である。学会賞を取るという目標に向かっていくことで、研究に熱が入り、よりよい研究にしようと努力をする糧となる。

●社会人として十分通用するマナーを身につける。

詳細

研究生活では様々な人と交流をする。そのため、教授や研究員の方、さらには企業様や他大学様と連絡をとる場面が多々ある。その際に言葉遣いやマナーは非常に重要になる。身についた能力は将来企業に就職した際に自身の大きな武器となる。

●国際的センスを身につける。

詳細

国内のみならず、グローバル社会に対応するため国際的なセンスは重要となる。幅広い方々と触れ合うことで自分自身を磨くことができる。

●決して人まねをしない。

詳細

常に自分の頭で物事を考え、解決する能力を身につける。研究というのは常に新規性が求められる。人まねでは新しいものは産まれない。

●実験データ隠しは決してしない。

詳細

不自然なデータは新発見につながることがある。失敗を失敗と思わず、なぜそのデータが手に入ったのか。加えて、実験環境設定への配慮および再現性の徹底的な確認を行ったうえでそのデータから新たな発見が得られることがある。

●卒論は修士論文レベルを、修論は博士論文レベルを目指す。

詳細

目指す目標値を高く見積もることにより、自身のパフォーマンスをより高めることができる。自分自身の限界を超えるために目標は常に高く設定する。

●出口偏差値でトップレベルを目指す。

詳細

入学した時の偏差値ではなく、大学生活で何を得て学び、何を成し遂げたか。社会に出て必要なのは専門的な知識のみでなく自身の経験やコミュニケーション能力も重要になる。